こんにちは、ミッテル大槻店薬剤師Dです。

今回は、血圧についてお話したいと思います。

血圧とは?

血圧とは、心臓から押し出された血液が血管の壁を押す力(圧力)の数値です。

血圧には、血管の壁に最も大きな圧力がかかった時の最高血圧(収縮期血圧)と、血管を押す力が低下した最低血圧(拡張期血圧)があります。

診察室血圧:収縮期血圧140㎜Hg/拡張期血圧90㎜Hg以上

家庭血圧 :収縮期血圧135㎜Hg/拡張期血圧85㎜Hg以上

➡「高血圧」と診断されます。

軽症の高血圧

・日常生活でほとんど自覚症状がありません。

中等症以上の高血圧

・頭痛・動悸・めまい・肩こり・手足のしびれなどの自覚症状が表れます。

※長期にわたり高血圧を放っておくと、脳卒中・心筋梗塞・動脈瘤などの危険も高まってしまいます。

まずは毎日血圧を正しく測定する習慣をはじめましょう

- 起床後トイレを済ませて食事やお薬を飲む前と就寝前に、1日2回は測定します。

②腕を心臓と同じ高さにし、リラックスした状態で測定します。

- 腕を圧迫しないように腕まくりせず、体を動かさないようにします。

④正確に測定できる腕で測る血圧計がおすすめです。信頼できる機器を選びましょう。 血圧計当店で販売中です!

⑤血圧手帳は自分に合ったタイプを選び、数値を記入します。(アプリも活用します)

⑴高血圧の原因

①遺伝や高血圧になりやすい体質

②加齢・塩分の摂り過ぎ・肥満・過度の飲酒・運動不足・ストレス・喫煙など

⑵治療

- 医師の診察

- 減塩や減量など食事や運動など生活習慣を見直す

- 降圧薬などによる治療

⑶食生活について

①塩分の過剰摂取を避け、だしを味わう食事で自然と減塩食生活をしましょう。

②味が足りないと思ったら酸味やスパイスを加えます。

お刺身はレモンやすだちなどでポン酢風味にし、煮物は酢やバルサミコ酢を加えるとコクが出ます。

③1日2リットルの水分補給しましょう。

水・無糖の炭酸水・緑茶・コーヒー(ミルクなしで1日5杯まで)など。

④惣菜選びのキーワードは「ネバネバ」と「発酵」です。

納豆・山芋・めかぶ・オクラ・なめこ等の水溶性食物繊維で免疫機能もアップ。

キムチ・ぬか漬け・ヨーグルトなど発酵食品は腸内環境も整える乳酸菌が豊富です。

⑤お酒を飲む時は、ゆっくり時間をかけて適量を守って、同量の水も飲みましょう。

⑥塩分と炭水化物を抑えて、カリウム・カルシウム・マグネシウムのミネラルと食物繊維をたっぷり摂りましょう。

増やすと良いものは、海藻・青魚・緑黄色野菜・豆類などです。

⑦甘いものや脂肪分の多いもの、加工品を控えましょう。

減らすと良いものは、脂肪分が多いバター、コレステロールが高いケーキやドーナツ、油や添加物が多いハムや干物・かまぼこ・ちくわなど加工食品です。

⑧漬物・佃煮などは控えましょう。

⑨醤油やソースは小皿に入れて、つけて食べましょう。

⑩汁物は、具だくさんで汁を少なくし、1日1杯までにしましょう。

⑷運動について

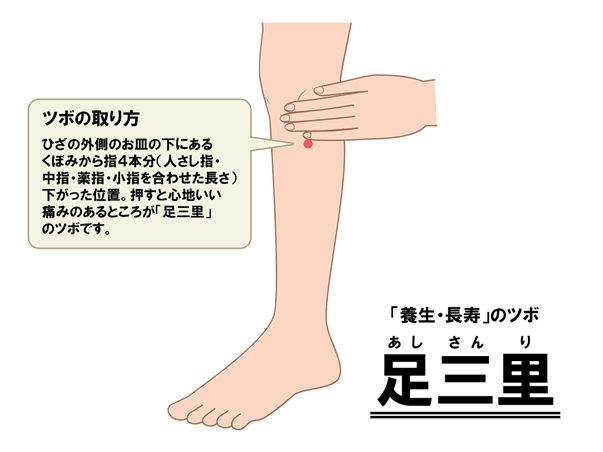

①毎日30分程度の運動をしましょう。

ウォーキングやながら運動など、すき間時間を使って運動を習慣化しましょう。

②ながら運動でスクワット足を肩幅に開いて、両腕を前に伸ばして、息を吐きながらゆっくり腰を下げて、ゆっくり立ち上がります。ひざは足先より出ないようにします。

③タオル握りストレッチ

タオルを棒状に丸めて、最大30%の握力で2分間握り、力を抜いて1分間。(左右2回)

④座る事が多い方は、1時間に1回は席を立ち、伸びたりストレッチをしましょう。

⑸生活習慣について

①朝はカーテンを少し開けて、朝日を感じてから起床します。目覚めたら3分間は布団の中でゴロゴロします。急に体を激しく動かすと血圧が過剰に上昇します。

②朝食(乳製品やタンパク質)をしっかり摂りましょう。

③21:00以降はスマホやPCから離れ、7.5時間は睡眠時間を取りましょう。

④お風呂は39~41℃のぬるま湯に10分程度浸かり、入浴後30~1時間以内に就寝すると

湯冷めせず、質の高い睡眠を得ることができます。

⑤冬季はトイレや浴室・脱衣所など急激な温度変化も注意が必要です。

暖房器具で気温差が少ないように注意しましょう。

⑥ストレスを溜めないようにしましょう。日常的にストレスを感じている方は注意しましょう。

⑦喫煙を控えましょう。禁煙外来の受診もおすすめします。

⑧BMI25以上で肥満に当てはまる方は、体重を落としましょう。適正体重を維持しましょう。

このように様々な高血圧予防の方法や注意点があります。すべてをクリアする事は正直難しいと思います。出来そうなことから実践し、継続することを目標にしましょう!

また、当店では以下のような血圧が気になっている方向けの商品も取り扱っております。ぜひお買い求めください。

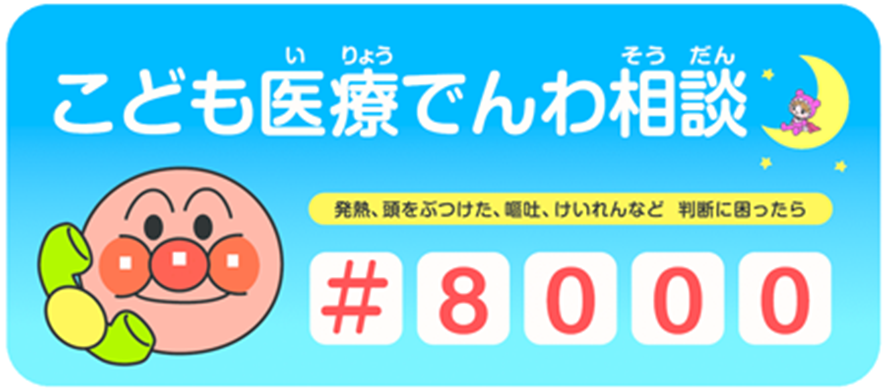

処方箋がない方でも、ご相談のある方はお気軽にお立ち寄りください。

郡山にある地域の健康コンサルタント

調剤薬局ミッテルからのお知らせでした。